徐州是国务院和国家发改委批复明确的淮海经济区中心城市、省域副中心城市。全面提升中心城市发展能级,既是推进淮海经济区高质量协同发展和省域副中心建设的内在要求,也是落实江苏“1+3”重要功能区战略、深入实施推进国家区域协调发展战略的必然要求。本研究分别选取副省级城市、省域副中心城市、相邻省会城市以及淮海经济区城市等四类样本城市,对徐州中心城市发展能级进行多维对标比较,分析徐州中心城市发展能级的实际状况及其区域影响力,查找徐州中心城市能级提升的薄弱环节,并提出对策建议。

一、徐州中心城市发展能级多维度比较

(一)中心城市发展能级内涵。中心城市通常为某一空间组织中居于主导地位的核心城市。我国的中心城市一般包括直辖市、省会城市、计划单列市、重要节点城市等,通常可以分为国家中心城市和区域中心城市两类。其中,区域中心城市是指在一定区域内和全国社会经济活动中处于重要地位、具有综合功能或多种主导功能、起着枢纽作用的大城市。城市发展能级,指一个城市的单项功能或多种功能对该城市周边其他较强联系的城市地区的辐射影响程度,即城市的经济、创新、服务等诸多功能对外界的影响,主要表现为城市综合实力对外界的影响。城市发展能级不仅代表着城市整体发展能力水平,还体现城市单个或多个功能对于其他地域起到的作用效果。

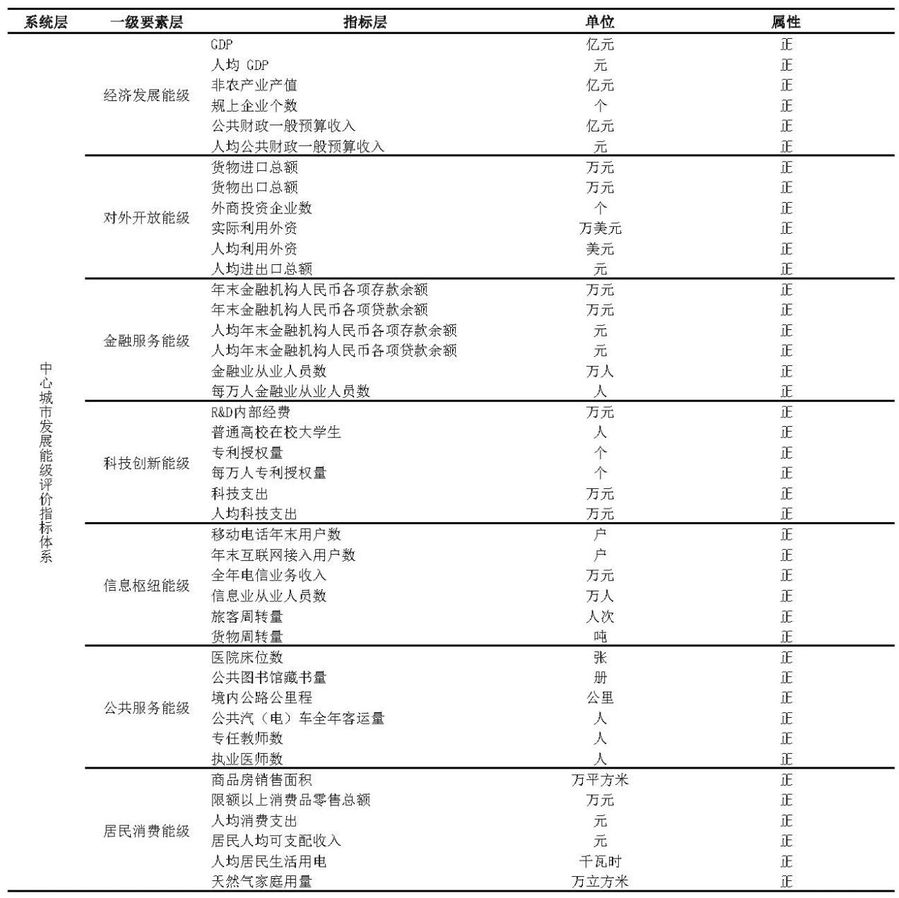

(二)中心城市发展能级综合评价指标体系构成。区域发展涉及到经济、社会、文化、资源环境等方方面面,像淮海经济区,还普遍存在基础设施、产业发展、公共服务等短板问题。通过协同发展,有序推进区域基础设施互联互通、要素市场共建共管、产业发展协调协作、公共服务共建共享、生态环境联控联治等重点领域一体化进程,可以不断缩小区域和城乡发展差距,提升区域发展的协同性和联动性,进一步促进资源要素优化配置以及提升中心城市集聚辐射带动能力根据城市发展能级的基本内涵,遵循指标选取的完备性、针对性和数据可获取性等原则,从城市的经济发展、对外开放、金融服务、科技创新、信息枢纽、公共服务以及居民消费等7个方面,构建中心城市发展能级综合评价指标体系(表1),主要由7个一级指标、42个具体指标构成。

表1 中心城市能级综合评价指标体系

(三)不同样本城市发展能级比较。本研究选取全国15个副省级城市、19个省域副中心城市、4个相邻省会城市以及9个淮海经济区城市,多层面对徐州中心城市发展能级进行比较,采取熵值法进行评价,分析徐州中心城市发展能级的实际情况。

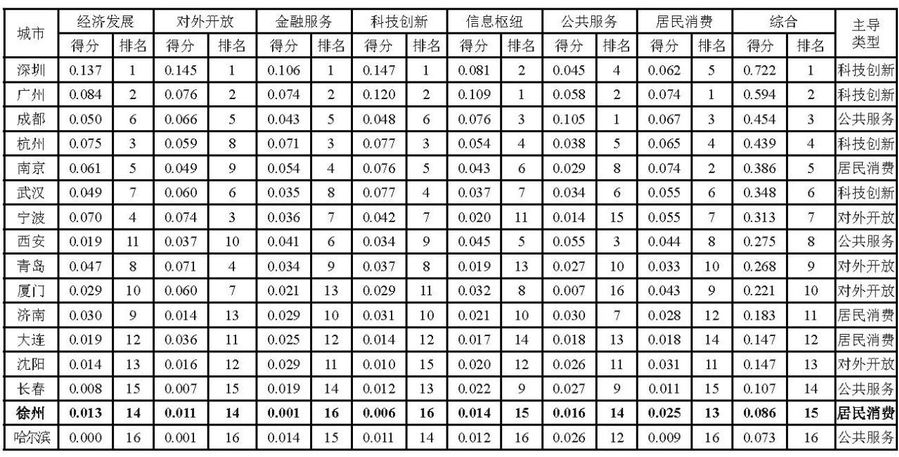

1.与副省级城市发展能级比较。徐州和15个副省级(包括计划单列市)城市的发展能级对比(表2),总体存在较大差距,综合得分(0.086)高于哈尔滨市,排在倒数第2位。金融服务能级(0.001)和科技创新能级(0.006)得分居于末位,居民消费能级(0.025)排名第13,优于哈尔滨、长春和大连等3个副省级城市;经济发展能级(0.013)和对外开放能级(0.011)得分排名14,均领先于长春和哈尔滨2个副省级城市;信息枢纽能级(0.014)得分高于哈尔滨,公共服务能级(0.016)高于厦门和宁波,排名第14位。从副省级城市发展能级的主导类型来看,有25%的城市发展能级为科技创新主导型、25%的城市发展能级为公共服务主导型、25%的城市发展能级为居民消费主导型、25%的城市发展能级为对外开放主导型,徐州为居民消费主导型。因此,徐州需在继续提升居民消费能级的基础上,进一步发掘科技创新和金融服务发展潜力,提升科技创新能级和金融服务能级。

表2 徐州同副省级城市发展能级比较

2.与省域副中心城市发展能级比较。徐州和19个省域副中心城市的发展能级对比存在较大优势(表3),综合得分(0.421)排在第2位,仅次于珠海市,尤其是公共服务能级(0.060)、居民消费能级(0.055)和经济发展能级(0.066)位居所有省域副中心城市第1位。对外开放能级(0.082)和信息枢纽能级(0.049)排名省域副中心城市第4,开放能级得分低于珠海(0.257)、芜湖(0.107)和唐山(0.086),信息枢纽能级得分低于遵义(0.094)、珠海(0.063)和桂林(0.058);金融服务能级(0.038)和科技创新能级(0.071)排名第3,分别低于珠海(0.103)、唐山(0.063)以及珠海(0.179)、芜湖(0.138)。从省域副中心城市发展能级的主导类型来看,共有40%的城市发展能级为对外开放主导型,科技创新主导型以及信息枢纽主导型城市分别占15%,金融服务主导型和居民消费主导型城市分别占10%,经济发展主导型和公共服务主导型各占5%,徐州为对外开放主导型城市。徐州要在进一步夯实自身经济发展能级、居民消费能级以及公共服务能级基础上,高水平提升对外开放服务,强化徐州城市发展主动力,同时持续强化科技创新、金融服务以及信息转换交流等能力。

表3 徐州同省域副中心城市发展能级比较

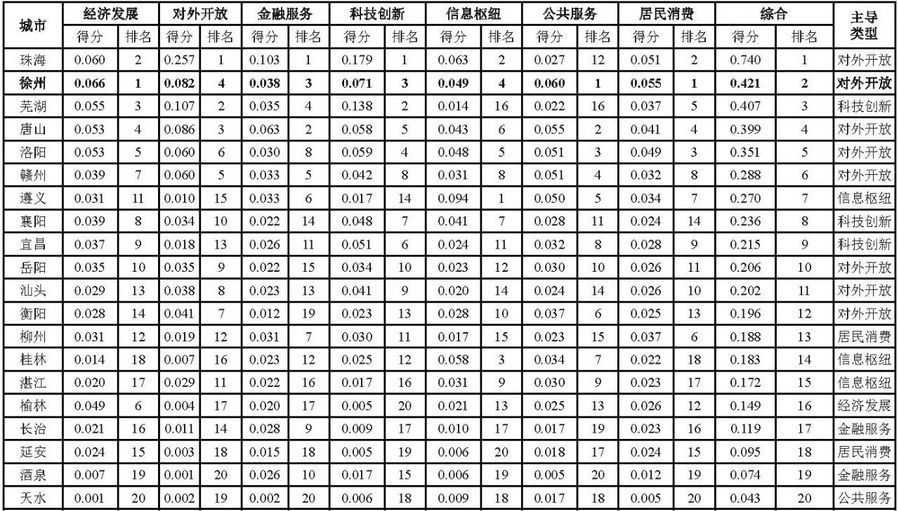

3.与相邻省会城市发展能级比较。徐州与苏、鲁、豫、皖省会城市南京、济南、郑州、合肥进行能级比较(图1),在经济发展、金融服务以及科技创新能级上差距较大,但在对外开放、信息枢纽、公共服务以及居民消费能级上部分接近济南、合肥两市;从雷达图的规则程度来看,省会城市的雷达图比较规则,各类发展能级水平较为均衡,徐州的雷达图则极不规则,说明其各个能级发展很不均衡。从主导能级来看,南京市各能级发展相对均衡,主要优势体现在科技创新和对外开放能级,郑州市主导优势主要体现在信息枢纽能级,济南市主导能级为公共服务以及金融服务,合肥市则体现为科技创新、对外开放以及居民消费;相比省会城市,徐州的主导优势则为居民消费以及信息枢纽能级。因此,徐州要在提高消费能级以及信息枢纽能级基础上,进一步提高中心城市的创新、开放和金融服务能级,促进各个能级均衡发展,真正发挥区域中心的作用。

图1 徐州同苏鲁豫皖省会比较

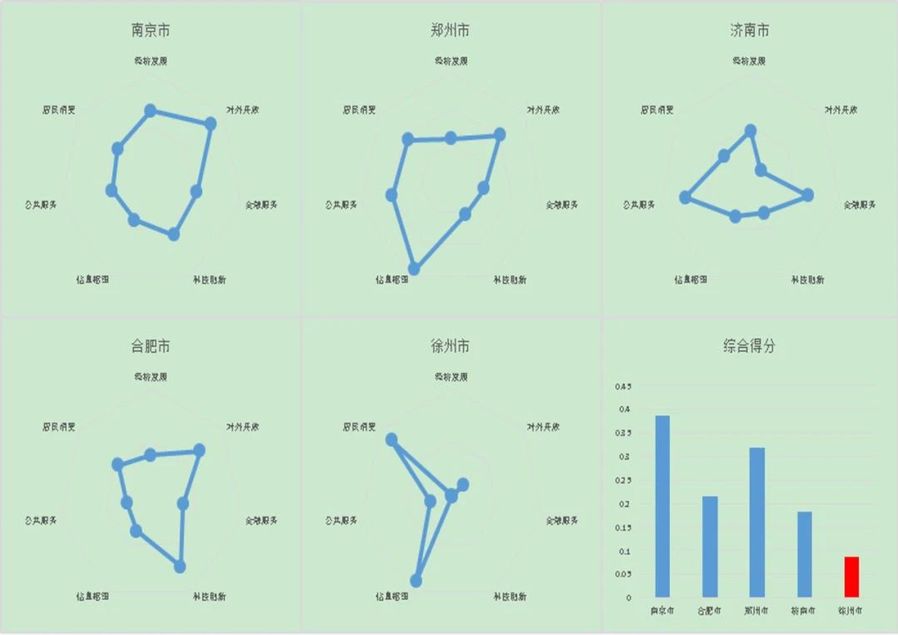

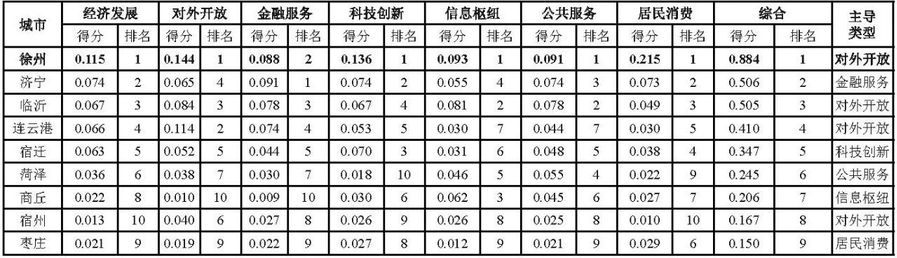

4.与淮海经济区其他城市发展能级比较。徐州和淮海经济区内9个城市相比,发展能级处于领先水平(表4),综合得分(0.884)居于区域首位。除金融服务能级得分(0.088)低于济宁(0.091)居于区域内第2之外,其他所有城市能级均居于区域内第1,在经济发展、对外开放、科技创新以及居民消费能级上,保持一定的区域首位度。从各城市发展能级的主导类型来看,有4个城市为对外开放主导型、2个城市为金融服务主导型,科技创新、公共服务、信息枢纽以及居民消费主导型城市各1个,体现出淮海经济区内城市发展能级类型的多样性特点。下一步,徐州还应在继续保持对外开放优势带动淮海经济区更好发展的同时,强化公共服务以及金融服务能级,提高徐州在区域内的综合首位度。

表4 徐州同淮海经济区城市发展能级比较

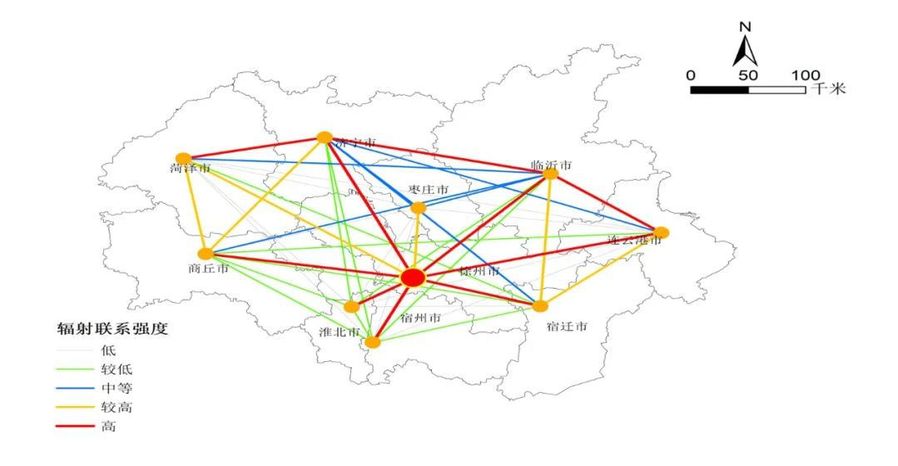

(四)淮海经济区城市综合辐射能力分析。以城市发展能级为变量,通过空间相互作用模型,计算可得淮海经济区各城市联系线共有45对(图2),其中处于第一层级辐射联系强度的城市共有10对,分别为徐州—临沂、徐州—宿迁、徐州—济宁、临沂—连云港、徐州—商丘、徐州—淮北、临沂—济宁、菏泽—济宁、徐州—宿州、徐州—枣庄,可以发现徐州在淮海经济区的引领作用突出,同时临沂和济宁区域副中心的地位也相对凸显;处于第二层级的城市共有6对,分别为徐州—宿州、徐州—连云港、徐州—菏泽、临沂—宿迁、菏泽—商丘、宿迁—连云港;三级及以下辐射联系强度的共有29对,占总数的64.4%。淮海经济区的辐射联系网络结构呈现出以徐州为中心的对外放射型,城市间辐射联系的紧密性还有待提升。

图2 淮海经济区各城市综合辐射联系网络

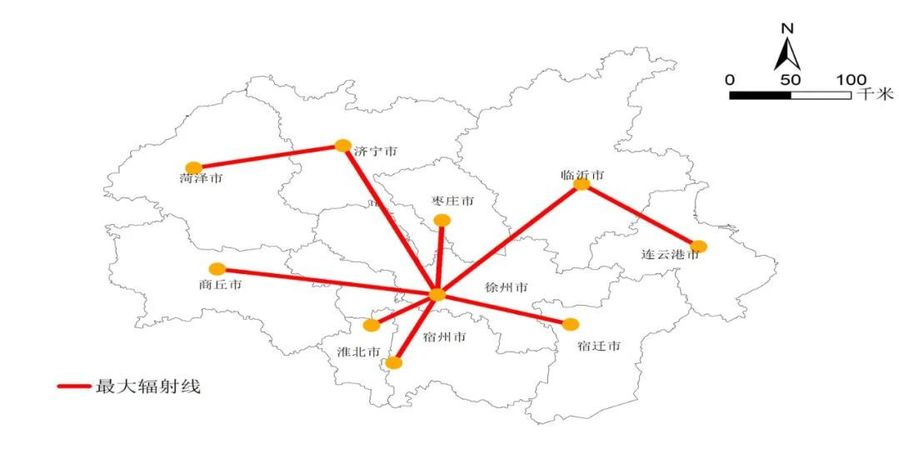

图3 淮海经济区城市综合辐射联系最大方向

各城市对外最大辐射方向呈现出中心城市指向性(图3),徐州作为淮海经济区中心城市是区域内最大的辐射源。全域9条最大辐射线中7条与徐州相关,分别为徐州—枣庄、徐州—淮北、徐州—宿迁、徐州—商丘、徐州—宿州、徐州—济宁、徐州—临沂,但尚未与菏泽和连云港形成最大的辐射联系,表明目前徐州还没有形成辐射淮海经济区全域的强大能力,需要进一步壮大中心城市发展能级。

二、徐州城市发展能级的薄弱环节

徐州中心城市发展能级在淮海经济区拥有较大优势,但在一些领域也具有劣势,特别是与国内同类型城市相比,还存在较多短板弱项。

一是城市综合承载力亟待提升。依据资源、环境、人口、经济和社会5个系统层、若干指标层的评价分析,2020年徐州城市承载力水平表现为经济承载力>社会承载力>人口承载力>资源承载力>环境承载力,但五大承载力均处于低承载力水平。徐州原为资源型城市,环保历史欠账较多,导致环境承载力水平较低。徐州人口承载力优势没有得以充分发挥,2016年户籍人口1041.39万人,2020年为1038.05万人,呈现负增长,且2020年常住人口908.39万人,与临沂1103万的常住人口相比,徐州作为淮海经济中心城市的人口承载力需要进一步提升。

二是科技创新引擎作用亟待加强。与部分省域副中心城市相比,徐州科技投入低于珠海、芜湖、襄阳和洛阳等市。在淮海经济区内优势也不明显,2020年,徐州人均科技支出124.4元,低于宿迁141.2元;科技支出占财政支出比重2.1%,低于同期宿迁的2.5%;科技投入与专利产出效能0.24,低于枣庄和菏泽,表明徐州的创新能力转化与提升任重道远。

三是开放门户地位亟待提高。徐州是“一带一路”重要节点城市,具有全国影响力的综合性交通枢纽,但利用外资水平和进出口额相比于同类枢纽城市存在较大差距。2021年全市进出口总额1254.23亿元,低于临沂市的1766.8亿元,其中两市出口总额差距由2020年的100亿扩大到2021年的500亿,说明徐州对外开放能级在区域内没有形成绝对优势,对外开放水平有待进一步提高。

四是区域辐射带动能力亟待强化。城市辐射力反映了中心城市区域影响力的大小,是城市带动区域发展能力的集中体现。徐州作为淮海经济区的中心城市,尽管其城市发展能级辐射总量最大,区域支配能力处于首要地位,但与区域内部其它城市联系的紧密程度存在较大差异,如在经济发展、金融服务以及公共服务能级上对菏泽的辐射影响不足,在金融服务、信息枢纽和公共服务能级上对连云港的辐射影响不够,体现出徐州综合实力尚未有力影响淮海经济区全域范围。

五是现代产业体系亟待优化。徐州市2020年第二和第三产业占比分别比全省平均水平低1.5%、3.2%,工业生产总值占GDP比重32%,也低于全省平均水平(36.7%)。工程机械作为全市“一号产业”,与济宁、临沂的工程机械存在同质化竞争,产业高端化还需进一步提升。其他产业集群支撑性也不够坚强有力,在区域内没有形成明显的比较优势。

三、提升徐州中心城市发展能级的对策建议

1.深化数字与实体经济融合,提升中心城市经济发展能级。推进数字经济与实体经济深度融合,是徐州实现产业基础高级化与产业链现代化的重要途径。一是加快推进产业数字化升级。全力实施“智改数转”,大力开展产业数字化改造,着力推进制造业数字化赋能、企业数字化转型、服务业数字化升级、农业数字化发展,推动产业链再造、价值链提升,对企业转型实施“一企一策”结对帮扶,重点支持龙头企业发展,实现产业转型升级新突破。二是大力推动数字产业化发展。制订实施数字产业培育计划,重点发展工业互联网、矿山物联网、冷链物联网等融合型数字产业,加快布局新一代人工智能、工业大数据等新兴产业,打造有区域影响力的数字产业集群。推进新型数字基础设施建设,大力推动制造企业“上云、上平台、上链”,构筑“数字徐州”发展基石。三是积极推动信息资源共享。打通企业信息系统与政府监管、多式联运、跨境通关、电子商务、末端配送等平台系统对接障碍,实现信息资源跨行业、跨部门互联互通。

2.强化创新引领发展,提升中心城市科技创新能级。一是着力提升城市创新活力。聚焦推进大科学装置建设、国家实验室布局和云龙湖实验室建设等重点工作,提升科技创新成果产出,促进知识产权与产业发展深度融合;加大科技创新投入力度,培育壮大科技创新平台,加快打造以产业科技创新为核心的区域性科技创新中心,建设高水平的国家可持续发展议程创新示范区和创新型城市。二是着力打造创新人才高地。创新人才政策举措,构建高能级人才平台,围绕数字经济、生命健康、新制造业等重点产业引进培育顶尖人才;创新人力资源开发模式,强化人才引进工程、创新聚才用才机制、构建多元化人才服务体系,促进人力资源合理流动和有效配置,建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。三是加快培育创新型企业集群。强化企业的创新主体地位,加快推进企业研发机构提档升级,开展产业关键技术、核心技术和前瞻性技术攻关,培育以创新型领军企业、科技型上市企业、高新技术和民营科技企业为骨干的创新型企业集群。依托国家级开发区(徐州经济技术开发区、徐州高新技术产业开发区)等高端产业发展主阵地,深度融入全球研发创新网络,积极引进国外高水平创新团队,打造淮海经济区创新中心。

3.加快国际消费中心城市建设,提升中心城市居民消费能级。消费是国民经济的重要组成部分,是经济循环的重要环节,更是经济发展的重要引擎。一是完善提升支撑消费的硬环境。推动高端消费发展、打造城市消费重点项目,引导大型商业综合体品牌化、时尚化、差异化经营,打造提升区域独有品牌。提升中心商圈辐射力,优化社区商业设施配套标准,依托商业节点优势,建设一批省级示范步行街。推进信息等新技术在消费领域的运用,积极构建区域一体化大市场。二是打造国际一流消费软环境。健全支撑消费的政策体系,出台壮大消费新业态和促进消费政策,全面构建消费者权益保护机制,打造国内一流的服务标准。加速推动商贸流通线上线下融合发展,推动电子商务为代表的数字经济和零售行业融合发展。持续优化消费环境,不断完善和提升国际化都市消费支撑及配套设施,推动消费形态、消费品质等方面持续升级。三是构建全方位新型消费体系。推动消费迭代持续升级,实施消费振兴计划,提升衣食住行等实物消费品质,开拓中高端消费市场。壮大定制消费、体验消费等新型消费,促进消费与文旅康体的深度结合,打造全国美食之都、会展中心和体育名城。

4.加强双向开放高地建设,提升中心城市对外开放能级。用好徐州承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势,持续增创对外开放新优势。一是构筑双向开放新格局。全面对接“一带一路”建设,构筑开放平台强磁场,建强开发园区主阵地,深化全方位交流合作,提升城市国际化水平。加快建设淮海国际陆港,培育壮大外贸主力军,发展外贸新业态,全力稳住外贸基本盘。二是拓宽双向开放便捷通道。对内立足“交通 + 区位”优势,围绕“拓展大通道、做强大枢纽”,对标省会城市和国家中心城市,推进重大基础设施工程建设,系统完善铁路、公路、航空、港口航道等交通基础设施,全面完善区域道路配套,建设更加科学、高效的城市路网,构建以徐州为中心的放射状立体化交通网络,提升城市辐射带动作用。三是增强对外开放吸引力。突出先进制造业、战略性新兴产业、生产性服务业招商,不断优化更加开放、更加完善、更加灵活的市场经济运行体系,增加对外资的吸引力。全面塑造城市发展新优势,提升对外开放水平,把徐州打造成为更有国际影响力的对外开放城市。

5.优化完善金融生态体系,提升中心城市金融服务能级。一是进一步整合区域金融资源。持续引进各类金融机构,加速金融资源集聚,鼓励外地金融资本进入徐州拓展业务,支持本地法人金融机构做大、做优、做强,积极提升本地资本在全国资本和货币市场上的参与度和活跃度,鼓励其不断扩大金融业务经营范围,加快跨区域经营发展步伐。二是提升优化金融环境。加强管理服务,防范化解非法集资风险,强化不良贷款清收,依法打击“逃废债”行为,推动金融业健康高质量发展。实施居民金融素养提升工程,加强守信引导和失信惩戒,推进“诚信徐州”建设。三是持续推动金融业改革。探索区域化金融改革政策试点,有效激发金融创新活力,扩大金融政策红利覆盖范围。深化金融科技、绿色金融等特色化金融服务,加快推进金融科技应用与监管试点成果转化,打造金融科技运用新高地,加快推进绿色金融改革试验区建设,深化绿色金融与绿色产业的融合发展。

6.强化美丽宜居城市建设,提升中心城市公共服务能级。一是强化城市绿色发展底色。坚持生态优先、绿色低碳的发展理念,守住自然生态安全边界,优化生态空间,健全完善生态治理体制机制,坚持修复和提升并举,进一步推进矿区矿山生态修复、山体公园改建、湖区整治提升、城市微型公园建设等工作,加快城市绿色发展转型。二是提升城市基础设施建设效率。坚持高效统筹,深入推进城市更新行动,确保项目科学规划、快速推进、早见成效,持续提升城市功能品质。加快地下综合管廊等工程项目建设,实现城市基础设施的持续有机更新。三是持续优化城市公共服务。以创造高品质生活为目标,发挥徐州教育、医疗、文化、养老等方面优势,加快构建更高水平的公共服务体系,打造近悦远来的中心城市。针对新冠病毒感染带来的新情况新问题,突出解决好医疗资源总量不足质量不优、基层配置不均衡等问题,提升医疗卫生服务能力,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

(合作作者:孙峻岭、张木森)

作者系教授、博士,江苏师范大学城乡规划学学科负责人,地理测绘与城乡规划学院院长,江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人,江苏省“333工程”中青年科技带头人,江苏省重点培育智库“一带一路”研究院副院长,中国地理学会城市地理专业委员会秘书长,江苏省城市规划与经济发展专业委员会副主委,徐州市城乡规划协会副理事长,核心内容刊载于徐州市政府研究室《研究与咨询》2022年第15期。

审核 | 一审:阳智明 二审:赵洁 三审:沈正平